Plus aucun train ne relie les villes franco-allemandes de Colmar et Fribourg-en-Brisgau depuis 1945. Pourquoi le projet de rétablissement de la ligne est-il au point mort malgré la demande d’associations et d’élu·es locaux·les ? Décryptage.

Yanis Drouin et Tristan Vanuxem

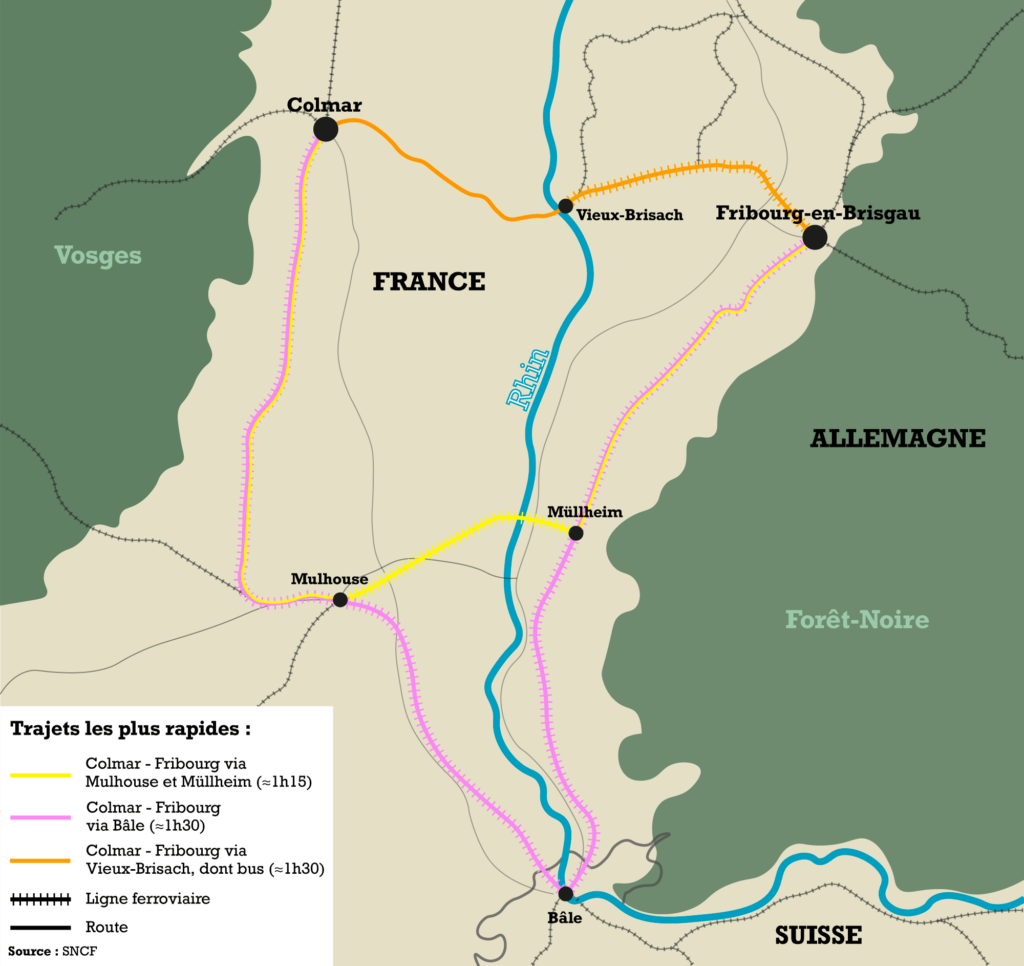

À vol d’oiseau, 35 kilomètres séparent Colmar, en France, et Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. Pourtant, il faut au moins une heure trente pour relier en transports publics ces deux villes parmi les plus peuplées autour de la frontière – 67 000 habitant·es pour Colmar (Haut-Rhin), 237 000 pour Fribourg (Bade-Wurtemberg). Une ligne directe de train permettrait, elle, de rallier les deux villes en quarante-cinq minutes, là où il faut près d’une heure en voiture. Une ligne ferroviaire qui, de surcroît, existait bel et bien de 1878 jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les Français·es détruisirent le pont survolant le Rhin, brisant ainsi la liaison.

Cela fait donc 30 ans qu’il est question de redonner vie à ce tracé. Une première étude juge le projet faisable en 1997, puis Emmanuel Macron, tout juste élu, promet de rétablir la liaison en 2017. Deux ans plus tard, il signe avec la chancelière allemande Angela Merkel le traité d’Aix-la-Chapelle qui, dans la continuité du traité de 1963, définit l’amitié et la coopération franco-allemande et liste quinze projets prioritaires, dont le retour d’un train entre Colmar et Fribourg. Mais sur le terrain, toujours rien. La faute à une série de désaccords portant essentiellement sur la nature des financements.

Près d’un milliard d’euros de travaux

En 2019, selon une étude menée dans la foulée de la signature du traité d’Aix, le coût du projet est estimé entre 237 et 275 millions d’euros. Sauf qu’en à peine six ans, celui-ci aurait triplé pour atteindre environ 880 millions d’euros, nous indique la mairie de Fribourg, citant les chiffrages les plus récents qui n’ont pas encore été rendus publics. D’après nos entretiens avec différents acteurs du dossier, cette explosion de la note est en partie liée à l’approche précautionneuse des Français·es.

Une ligne aux voies quasi-existantes

Il s’agirait en effet, côté français, de transformer une ligne ferroviaire actuellement dédiée au fret, avec seulement deux passages de train de marchandise par jour, en une ligne beaucoup plus empruntée où la SNCF préconise de supprimer les passages à niveau, jugés trop dangereux. La sécurisation du rail, impliquant la construction de nombreuses infrastructures telles que des passerelles pour que les piéton·nes et voyageur·euses puissent la franchir, fait logiquement grimper la facture.

Et ce choix fait débat. Vincent Denefeld, président de l’association franco-allemande Trans Rhin Rail, qui milite pour la réouverture de la ligne depuis 2012, estime que ces structures coûteuses ne sont pas nécessaires partout. En témoigne selon lui l’expérience allemande. « Du côté allemand, un train de voyageurs passe sur cette ligne toutes les demi-heures et les passages à niveau ne posent pas de problème particulier », oppose-t-il aux recommandations françaises.

L’Allemagne, qui a déjà l’expérience du transport de passager·es sur sa portion de ligne, envisage de son côté le doublement de la voie ferroviaire. Ces travaux participent, eux aussi, de la forte augmentation des coûts annoncés. Transportant déjà 11 000 voyageur·euses par jour jusqu’à Vieux-Brisach (chiffres du land du Bade-Wurtemberg), les Allemand·es sont plutôt confiants quant à l’utilité des travaux. L’enquête publique réalisée en 2019 estimait que 3 500 à 6 000 voyageurs par jour emprunteraient la nouvelle ligne au départ de Colmar.

Les deux pays achoppent in fine sur la nature des financements de la ligne ferroviaire. La France veut inscrire le projet au programme européen RTE-T (Réseau transeuropéen de transport), qui permet d’obtenir des fonds de l’Union européenne, mais implique plus de normes et d’adapter la ligne à la circulation de fret. Les Allemand·es, peu favorables à ces contraintes supplémentaires, n’auraient pas délivré leur demande, annulant la possibilité d’obtenir les subventions.

6 000 voyageur·euses potentiel·les

Tandis que le projet patine, de nombreux·euses usager·es se retrouvent sans offre de transport adaptée. Du fait des longs temps de trajets en transports en commun, la plupart privilégient la voiture. Sur le pont routier traversant le Rhin qui permet de rallier les deux villes, la région Grand Est a décompté en 2023 une moyenne de 13 000 véhicules par jour, soit un passage toutes les six secondes.

Un trajet aux nombreux détours

Vincent Denefeld, Colmarien travaillant à Fribourg et président de Trans Rhin Rail, effectue quotidiennement ce trajet. Longtemps, il a utilisé la voiture de bout en bout. Aujourd’hui, il va en voiture jusqu’à la gare de Vieux-Brisach, à l’entrée de l’Allemagne et à trente minutes de Colmar. Il y prend l’un des nombreux trains qui conduisent à Fribourg, le jugeant « pratique, reposant, et permettant de faire des économies d’essence ».

Des deux côtés de la frontière, de nombreux·euses élu·es soutiennent le projet. À Fribourg, la mairie affirme voir « une grande influence positive possible d’une liaison directe. Cela pourrait en outre être un exemple très concret de l’amitié franco-allemande – un élément de liaison au sens propre du terme ». Quant à Philippe Mas, maire de Volgelsheim, il y voit une opportunité de développer les mobilités douces sur tout le territoire, à condition de rendre la gare accessible. « Le projet serait incomplet s’il n’y avait pas de navettes vers les autres communes », souligne-t-il. Tous espèrent que la nouvelle enquête en cours, devant se terminer à l’automne 2025, réduise la facture et identifie un mode de financement réaliste. Il s’agira de la cinquième étude de projet en huit ans. Si elle permet de lancer définitivement les travaux, une mise en service à l’horizon 2033 deviendrait envisageable.