Deux villages du massif des Vosges se battent pour être indemnisés de la perte de leurs parcelles de forêts survenue il y a plus de 150 ans, lors du tracé de la frontière franco-allemande de 1871.

Gustave Pinard et Paul Ripert

Il est bientôt midi quand plusieurs coups de feu résonnent dans la vallée de Raon-l’Étape. Dans la forêt communale de Vexaincourt (Vosges), deux hommes s’effondrent. Parti chasser avec six camarades, Jean-Baptiste Brignon est le premier à tomber sous les balles d’un tireur invisible. Il mourra quelques heures plus tard tandis que son acolyte, Henri de Wangen, survivra malgré une blessure à la jambe. Les malheureux sont les victimes du tracé hasardeux de la frontière franco-prussienne, créée seize ans plus tôt, en 1871, suite à la victoire de la Prusse sur la France. Nichée au cœur des forêts vosgiennes, son imprécision aura induit en erreur un garde-frontière allemand, tirant sur des innocents.

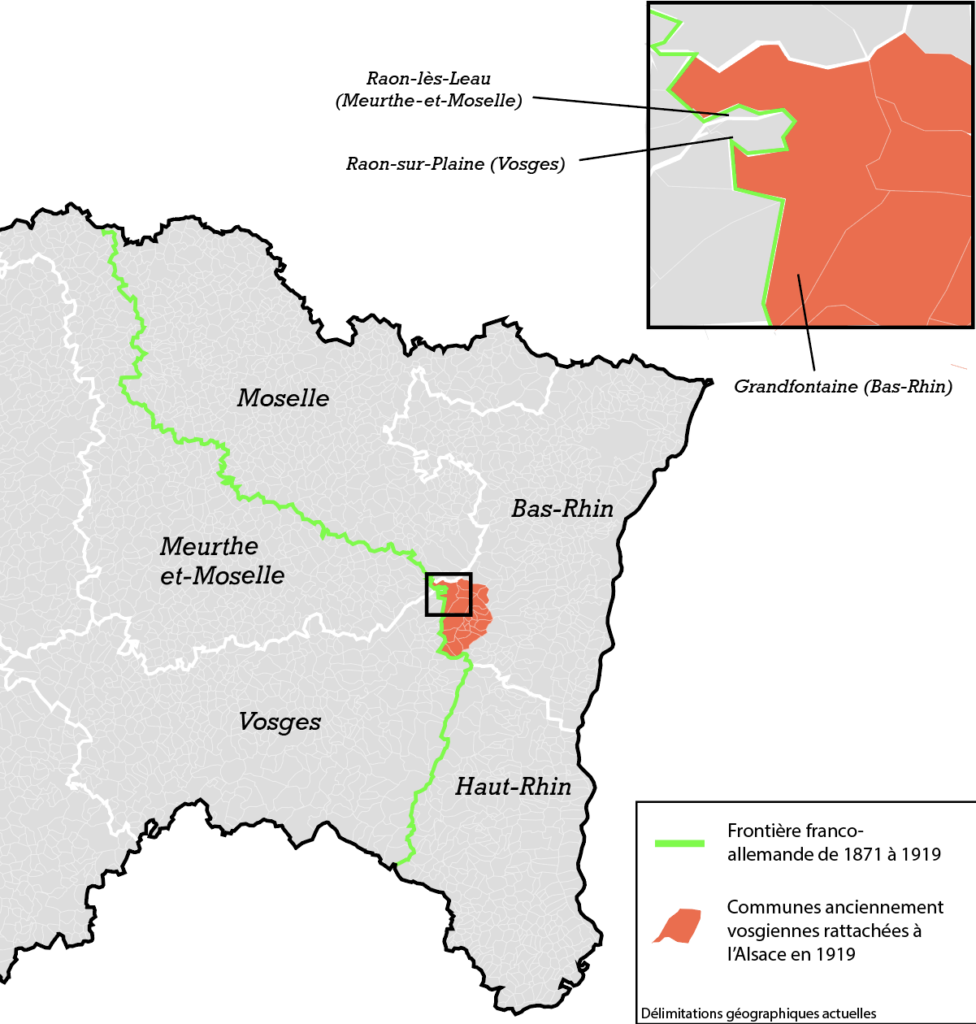

Tracé de la frontière de 1871 et conséquences sur les deux Raon

En France, l’incident est considéré comme un attentat et ravive les tensions avec le voisin allemand. Il s’agit de « la crise la plus importante de l’histoire de cette frontière » selon l’historien Benoit Vaillot, auteur du livre L’invention d’une frontière entre France et Allemagne, 1871-1914.

En contrebas du lieu de l’incident, dans le village de Raon-lès-Leau (Meurthe-et-Moselle), un square porte aujourd’hui le nom de Jean-Baptiste Brignon. C’est Étienne Meire, maire de la commune de 45 âmes qui l’a renommé ainsi en 2001. Pour ce dernier, il s’agit de réparer une injustice vieille de 100 ans : la perte de parcelles de forêts qui appartenaient avant 1871 aux villages de Raon-lès-Leau et son voisin Raon-sur-Plaine (Vosges). Sur les murs du bâtiment municipal dans lequel Étienne Meire officie, des cartes et des dossiers sont entassés à perte de vue. « Liberté, égalité, fraternité et besoin de justice pour Raon-lès-Leau et Raon-sur-Plaine attendue depuis 1919 ! », peut-on même lire sur le tableau blanc de la salle principale.

Les forêts perdues des Raon

En 1871, les deux villages sont en effet annexés par les troupes allemandes. À force de résistance et de mobilisation, ils parviennent à redevenir français après cinq mois d’occupation allemande. Sauf que, pour des raisons stratégiques et économiques, l’armée allemande veut occuper la ligne de crête entre le col du Donon et le col de Saales et garder les forêts des deux villages sous son contrôle. « Bismarck aurait dit : “Rendons ces deux pauvres villages, mais gardons ces magnifiques forêts” », conte Étienne Meire.

La question des frontières devient de nouveau centrale au moment du traité de Versailles, en 1919, lorsque la France gagne la Première Guerre mondiale et récupère l’Alsace et la Lorraine. Georges Clemenceau, président du Conseil, souhaite alors revenir au découpage des territoires d’avant 1870. « Mais ils se sont très vite rendu compte que ça allait être compliqué, qu’il fallait au moins, dans une phase transitoire, conserver les frontières existantes pour gérer les spécificités locales de l’Alsace-Moselle », explique l’historien Benoit Vaillot.

Si bien que l’État français décide de garder la frontière de 1871 pour délimiter les départements français. Les forêts des deux Raon deviennent alors alsaciennes, en étant rattachées au village de Grandfontaine (Bas-Rhin). Et rien pour les Vosges. « Cette spoliation est une injustice énorme. C’est un traumatisme. Il y a l’aspect financier, mais aussi moral », s’emporte encore l’édile de Raon-lès-Leau, qui, comme ses prédécesseurs, se bat dans ce dossier qu’il connaît par cœur.

La commune de Raon-lès-Leau perd plus de 1 200 hectares et la commune de Raon-sur-Plaine plus de 800 hectares. « Nous estimons que cela représente 60 000 et 30 000 euros en moins par an que nous aurions dû récupérer avec la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cela fait 100 ans que l’histoire dure, ça représente une belle somme ! On aurait pu monter un casino », ironise Étienne Meire. « Si on avait investi cet argent dans les villages, ils auraient une autre allure aujourd’hui, abonde son homologue Denis Henry, maire de Raon-sur-Plaine depuis 2014. Peut-être que plus de gens seraient restés. »

La perte des parcelles de forêts explique en partie la baisse de la population des deux villages (862 habitant·es au total en 1876, 480 en 1931 et 178 en 2022), incapables sans les mêmes ressources en bois de travailler, de se nourrir et de se chauffer.

« C’est la responsabilité de l’État »

Pour réparer l’injustice, les deux villages lorrains sollicitent, depuis Charles de Gaulle, les haut·es représentant·es de l’État. Plusieurs documents, compilés dans les dossiers, montrent des échanges de lettres et de mails, notamment avec Gérard Collomb et Gérard Larcher. Sans succès. Les deux élus ont même fait appel, il y a trois ans, à un cabinet d’avocat qui a demandé une enquête publique. Elle a été refusée par les trois préfets du Bas-Rhin, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges. « On s’appuie sur ce refus pour aller vers le tribunal administratif, afin d’être portés par des politiques et essayer d’amener le dossier plus loin », indique le maire de Raon-lès-Leau.

Ces démarches ne visent désormais plus à récupérer les parcelles spoliées, mais à obtenir une compensation financière de l’État. « C’est la responsabilité de l’État, on n’a rien contre l’Alsace, encore moins contre Grandfontaine. Le but n’est pas de se fâcher avec eux. On serait à leur place, on ferait pareil », précise Denis Henry.

De l’autre côté des forêts, les revendications des villages lorrains sont bien connues des habitant·es. Le maire de Grandfontaine, Philippe Rémy, perché sur les marches de l’édifice où flotte le drapeau alsacien, affirme comprendre la démarche de ses homologues. « Si j’étais maire d’un des deux Raon, je ferais la même chose. Mais aujourd’hui, je ne vais rien faire. C’est très bien pour moi si je peux garder les forêts et le plan communal de Grandfontaine comme il est actuellement. »

Soulignant que, contrairement à ses voisins lorrains, son village n’a pas eu le choix de devenir allemand, Philippe Rémy ne nie pas les avantages que sa commune récupère grâce aux forêts. « Le village touche la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur les parcelles de forêts. C’est évidemment un plus pour nous. » Pour Grandfontaine, le conflit des forêts n’est plus d’actualité : « 150 ans après, je crois qu’il y a prescription. Si on commence à toucher aux frontières des départements et des communes, on mettrait le doigt dans un engrenage inarrêtable. »