Au nom d’une lutte contre les mariages frauduleux, dits « blancs » ou « gris », le dispositif de contrôle autour des mariages franco-étrangers s’est renforcé. Pour ces couples, prouver la sincérité de leur union est un long combat.

Kenza Lalouni

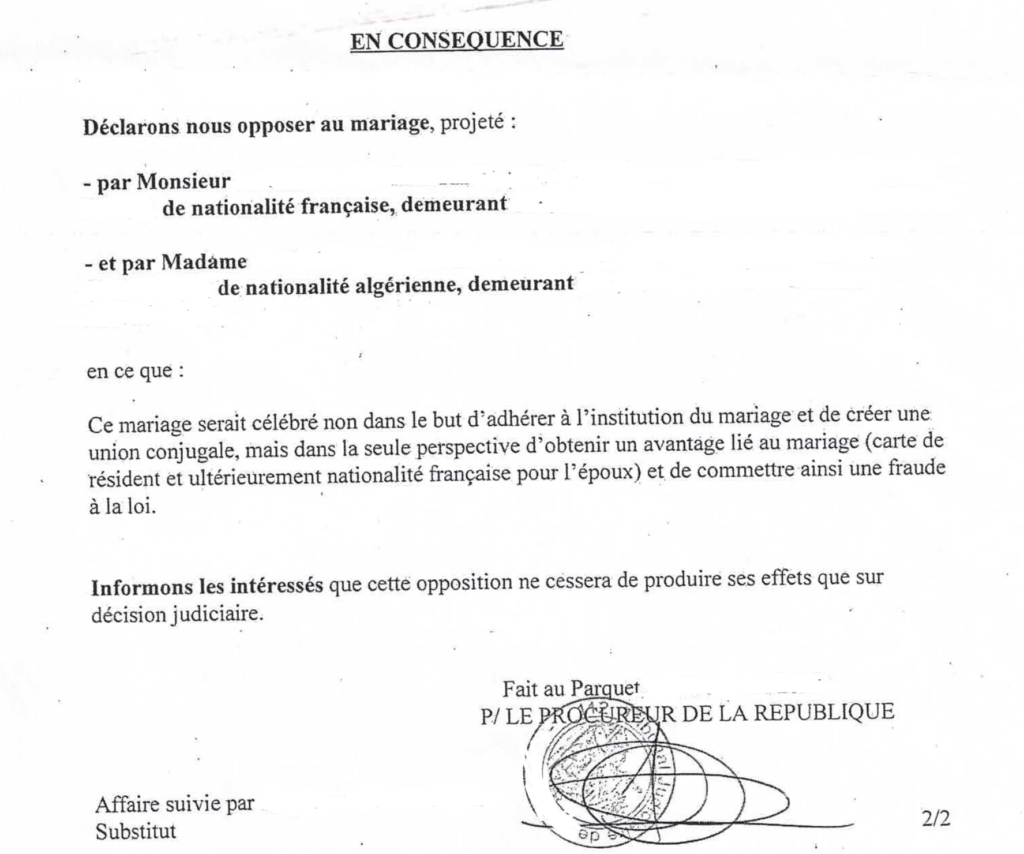

Yasmine* a beaucoup de mal à s’en remettre. En octobre 2023, la trentenaire algérienne, en couple avec un Français, a essuyé une opposition à mariage du tribunal judiciaire. Suite à des auditions à la mairie, il a été conclu que leur union n’était pas sincère, mais frauduleuse, plus précisément « grise ». Yasmine duperait son compagnon, Samir*, pour pouvoir séjourner légalement en France. Leur cas n’est pas isolé. Des associations, comme Les Amoureux au ban public, accompagnent de nombreux couples qui rencontrent des obstacles dans leur parcours administratif et juridique.

Si le mariage est une liberté fondamentale garantie par la Constitution française, la procédure s’avère longue et complexe lorsqu’un·e Français·e se marie avec un·e étranger·e, a fortiori en provenance de pays considérés comme « d’immigration » vers la France. Le couple peut être auditionné par un officier d’état civil au sujet de sa rencontre et de sa vie quotidienne. L’objectif ? Déterminer si le mariage est sincère et non « blanc », c’est-à-dire contracté dans le but d’obtenir un titre de séjour souvent contre de l’argent pour l’époux·se français·e, ou « gris », situation où le ou la conjoint·e étranger·e trompe un·e Français·e sur ses sentiments pour être régularisé·e.

Un climat de suspicion

S’il y a suspicion, l’officier d’état civil saisit le Parquet. Une enquête peut être ouverte pour identifier des « indices sérieux » laissant penser à une fraude et la décision de s’opposer ou non au mariage revient au ou à la procureur·e de la République. Depuis 2003, la participation à un mariage de complaisance est un délit, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

À ce cadre légal vient s’ajouter, depuis plusieurs années, un climat de suspicion alimenté par les déclarations et décisions politiques venant de la droite et du centre. Ainsi, en 2023, le maire de Béziers Robert Ménard a refusé de marier Eva, française, et Mustapha, algérien sous OQTF (Obligation de quitter le territoire français). Il s’agit d’un délit, puisqu’un·e maire n’a pas ce pouvoir d’action. Mais Robert Ménard est soutenu par des élu·es, notamment issu·es du parti présidentiel, qui souhaitent modifier la loi.

Le 20 février, en réaction à cette affaire, le Sénat a voté une proposition de loi inconstitutionnelle interdisant le mariage en France à un·e étranger·e en situation irrégulière. Ce n’est pas la première fois qu’une telle loi, qui renforce le contrôle des mariages franco-étrangers, est proposée au Parlement. Avec pour motif la lutte contre l’augmentation du nombre de mariages considérés comme « blancs ».

« Les mariages simulés sont difficiles à caractériser »

Peut-on vraiment chiffrer ces mariages et donc attester d’une augmentation ? Selon la sénatrice Les Républicains Valérie Boyer, anciennement maire des XIe et XIIe arrondissements de Marseille, « près d’une centaine d’unions frauduleuses ont été recensées en une décennie, et ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg ». Difficile cependant de savoir combien de mariages blancs sont organisés chaque année. D’après un rapport du Sénat, « 700 personnes ont été mises en cause en 2024 pour organisation ou tentative d’organisation d’un mariage simulé ou arrangé ou pour avoir reconnu un enfant aux seules fins d’acquérir la nationalité française ».

« Une préfecture nous a avoué être démunie pour les détecter, parce qu’il faut identifier des passages d’argent », précise Sylvie Pelletier, membre de l’association Les Amoureux au ban public depuis plus de dix ans. Une circulaire de 2010, envoyée aux tribunaux, admet que ce n’est pas une mince affaire : « Les mariages simulés sont souvent difficiles à caractériser. »

La procédure étant incertaine, les couples sont victimes d’un soupçon systématique qui s’est amplifié. Les motifs d’opposition à mariage peuvent être des incohérences dans le récit de la rencontre, un manque de connaissance mutuelle apparent, une adresse erronée ou encore un grand écart d’âge. « Si la personne a déjà de la famille en France, ce peut être un indice de plus », note Sylvie Pelletier.

Selon l’anthropologue Hélène Neveu Kringelbach, « les conjoints originaires de certains pays, en particulier de l’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne, sont plus susceptibles que d’autres d’être la cible du soupçon administratif ». Au sein des groupes d’entraide, alimentés sur les réseaux sociaux, beaucoup de témoignages concernent un·e conjoint·e étranger·e africain·e.

Des années de procédure

« Dès mon arrivée à la mairie, une dame m’a ri au nez lorsque je lui ai détaillé ma demande. Puis, les enquêteurs ont sous-entendu que je ne pouvais pas me marier avec quelqu’un qui avait grandi en France, qu’on n’était pas compatible », détaille Yasmine, conseillée par Sylvie Pelletier depuis 2023. L’acte d’opposition à son mariage avec Samir signale un manque de connaissance mutuelle dans le couple et pointe une contradiction au sujet de la routine sportive de Samir : « Lui, a répondu spontanément qu’il faisait du sport et moi, avec le stress, j’ai dit “non” parce qu’il n’en fait que de temps en temps », explique-t-elle, la voix encore tremblante. L’acte d’opposition s’est accompagné d’une obligation de quitter le territoire, qui la poursuit encore aujourd’hui.

D’après l’avocate Gabriella Carraud, cette défiance de l’administration laisse des traces profondes sur les personnes. D’autant que les procédures peuvent durer des années, au cours desquelles les couples doivent régulièrement prouver leur amour en envoyant le plus de documents possible : preuve de domiciliation aux deux noms, billets de train, photos avec les familles des conjoint·es, etc.

Plus d’un an après le rejet de leur demande de mariage, Yasmine vit toujours avec Samir, mais passe ses journées chez elle, angoissée d’être contrôlée quand elle sort puisqu’elle risque l’expulsion. « Je pense tous les jours à ma situation, je me demande si je ne devrais pas retourner en Algérie et recommencer la procédure de mariage. Mais j’ai peur de ne pas pouvoir revenir en France et de rester bloquée là-bas. » Le couple s’est pacsé en début d’année. Cette union a fait renaître un peu d’espoir puisque dans quelques mois Yasmine pourra demander une carte de séjour, qui peut lui être refusée et nécessite l’abrogation de son OQTF. C’est donc quitte ou double : en cas de réponse négative elle pourrait cette fois être expulsée du territoire français.

*Les prénoms ont été modifiés